道の駅よかわ

〒673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222

0794-76-2401

〒673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222

0794-76-2401

「山田錦」は、六甲山脈北側の谷あいにある棚田の特質を活かして、大正の末期から昭和の初期にかけて灘の酒造家との堅い絆を保つために、万難を乗りこえて新しい酒米品種として生まれました。「酒米買うなら土地見て買え」といった心意気をもって産地を育くんだ酒造家の先人もすばらしいのですが、その後「山田錦」に勝る品種が生まれていないところを見ても、酒米生産に心血を注いだ先人たちの努力に敬意を示さずにはいられません。

三木市の山田錦は、令和7年1月24日(2025年)に「兵庫の酒米「山田錦」生産システム」として日本農業遺産に登録されました。

ここでは、兵庫県農事試験場で、昭和11年(1936年)に産声をあげてから現在に至るまで、世界中の人々を魅了し続ける酒米の王者「山田錦」の特徴や歴史をご紹介します。

山田錦は、品質が良く草丈が高い「山田穂」と、草丈が短く育てやすい「短稈渡船(たんかんわたりぶね)」で人工交配を行い、三木市吉川町金会(現在)の試験田で研究を重ね固定化して誕生した日本を代表する酒米です。

山田錦の千粒の重さは約27g(食べるお米は約22g)で、食べるお米に比べて粒が大きいという特徴があります。加えて、お米のまん中には心白という白い部分があり、こうじ菌が入りやすいなど、お酒造りがしやすい構造を持っています。

また、倒れやすく病気や害虫に弱いので作るのに苦労しますが、そこは腕のみせどころ。手塩にかけた稲は、穂の先まで含めると背丈がほぼ130cmの長さに成長し、 10月上旬の収穫の頃には弓なりに垂れます。食べるお米よりもとれる量が少なく作りにくいので、お値段は張りますが、農家の皆さんの苦労を知るとそれも納得です。

山田錦栽培試験田跡

1.大粒で心白(粒の中心にある白っぽいでんぷん部分)があること。

2.タンパク質や脂肪が少なく水分を含む量が適正であること。

3.粒張り、粒揃いがよく、千粒量(整粒した玄米千粒の重さ)が大きいこと。

山田錦はこれらの特性をすべて持ち合わせた、杜氏が求めてやまない最高の酒米として、その名を轟かせています。

「水が体、米は肉」といわれるように、酒の旨味、風味は良い米と良い水で決まります。

300年の歴史を誇る神戸灘五郷の繁栄を担ったのも、灘の酒造家たちと酒質に極めて影響の大きい酒米の産地、播州米といえるでしょう。とりわけ六甲山脈の北側から産出される播州米は、篤農家と灘の酒造家との間で優秀な酒米の生産と供給について取引する「村米制度」を取り入れた深い結びつきをもっていました。ですので、酒づくりに命をかける蔵元ならのどから手が出るほど欲しがる、日本一の酒米に登り詰めました。

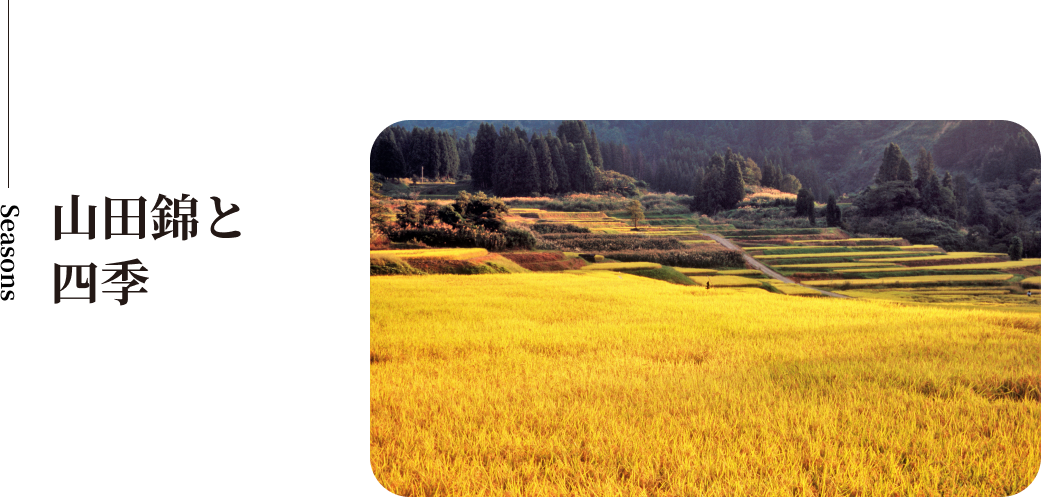

山田錦の産地は、神戸の六甲山の北側に広がっています。この地域の気候は、おだやかで晴れの国が多い「瀬戸内海式気候」です。田んぼは、標高が50~150mで、美嚢川や東条川の谷間に段々に広がっています。夏の夜は瀬戸内海から暖かい海風が北上してきますが、六甲山系に連なる山々に遮られます。このため夜の気温が上がらず、昼と夜の気温の差が大きくなり、稲の実りが良くなります。昔から品質の良い酒米が取れるのは田んぼの条件で決まると言われ、「酒米買うなら土地見て買え」との言い伝えが残っています。

山田錦の産地は、「神戸層群」と呼ばれる3500万年前にできた地層と「大阪層群」と呼ばれる200万年前にできた地層の上に広がっています。「神戸層群」は粘土や砂、礫とともに火山灰が川で堆積してできた地層です。火山灰が固まってできた凝灰岩は白い石で、たいへん保存のよい木の葉の化石が見つかることで有名です。このような地層をもとにできあがった田んぼは、マグネシウム、ケイ酸、リンなどの稲の生長に必要な成分を多く含んでいます。また、肥料もちや水もちが良いため、山田錦を作るのに適しています。

トラクターで耕します。

耕すことで雑草や堆肥などを上と混ぜ合わせ、上の中に空気を送り込みます。

育苗箱に上を入れ、種もみを播きます。

機械で田植えができる大きさになるまで稲の苗を育てます。

田んぼに水を入れて土を耕します。

昔は手で植えていましたが、今は田植え機で植えます。

害虫や雑草から稲を守るために薬をまきますが、できるだけ使わないようにしています。

田んぼの土を乾かして根に酸素を送り、稲を健康に育てます。

よいお米が実るように肥料をまきます。

稲の穂についたモミ1つ1つに小さな花が咲きます。

花の咲くのは午前中の短い時間です。

穂がでて40日くらいで田んぼが黄金色に色付いたころ、コンバインで刈り取ります。

その後ライスセンターで乾燥調製を行い、出荷されます。

収穫後蔵元へ

山田錦デジタルミュージアムでは、酒米の王者「山田錦」についてより深く学ぶことができます。

山田錦の栽培や日本酒に関する情報、生産地である三木市吉川町の歴史や風土を学んで、見学後はぜひ試飲や店頭販売でお気に入りを見つけてみてくださいね!